佐渡島庸平(コルク代表)

記事一覧

「怒り」は、自分の甘えに気づくチャンス

「怒り」とはなんなのか?

辞書には、「腹立ち、憤り」と書いてあるだけで全く思考が進まない。wikipediaの方がずっと役に立つ。「怒りは、原初的な反応で危険にさらされたという意識、認識に起因している」とのこと。

出版社で働いて、3、4年目、新入社員の「指導社員」になった。僕は、彼の仕事への態度が本気ではないと怒り、彼を一人前にするために叱っていた。悪いのは、本気でない彼であり、わざわざ叱るの

音楽にも「編集」が必要だ。 編集者とミュージシャンが組む理由。

コンテンツが膨大に溢れた現在、エンタメのどの分野においても、コンテンツを届ける難易度は格段にあがっている。

特に音楽は、ここ10年間で環境が劇的に変わった。spotifyやApple musicなどの登場により、数千万曲を超える古今東西の楽曲に囲まれて生活できるようになった。

プロアマ問わず、楽曲が簡単に手元に届く時代において、僕は元ロードオブメジャーの北川けんいちさんの楽曲作りに今年から関わ

「美しさ」に挑戦している人は誰だ?

僕がほとんどの新人作家に言う言葉がある。

「何が伝えたいの?わかりやすく!」

世間では、わかりやすく!わかりやすく!という言葉が連呼されている。僕もモーニングに配属された時、「佐渡島くんの話は、わからない。カッコつけてるのか。もっとわかりやすく話せ」そんなことを、編集部でも、飲み会でも言われ続けた。

noteで話題になる記事も、どうやってわかりやすく、たくさんの人に伝えるのか、という情報が多

あなたを作ったものを教えてほしい

「あなたは、何でできている?」

そう聞かれた時に、映画やミュージシャンなどではなく、本のタイトルをあげる人はどれだけいるだろうか。マンガ家や編集者なら、迷わずに本を答える。もちろん、まだプロのマンガ家じゃなくてもだ。

自分の一生をたった1冊の本が変えた。そんな経験をしているから、「自分も本を作りたい!マンガ家になりたい!」と思うのだ。

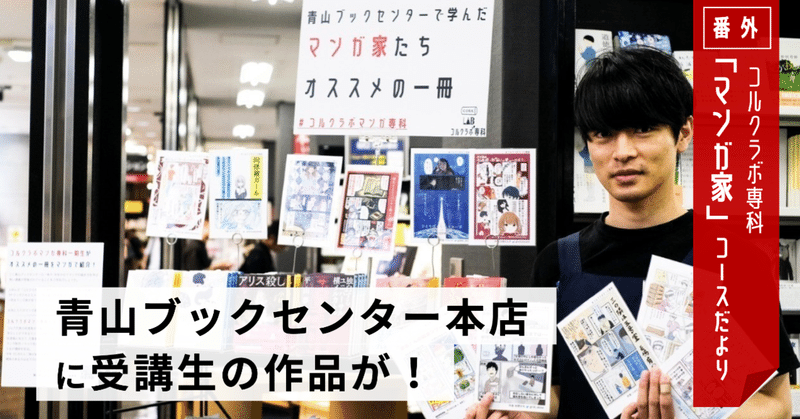

「コルクラボマンガ専科」は、講義の会場として、青山ブック

つまらないのは、対象ではなく、自分自身だ

この木を見て、あなたは何を思うだろう?

僕は、何を思わずに通り過ぎた。その時、僕は、明治神宮の宮司さんと一緒にいた。宮司さんがぽろっと言った。

「木が生えている時は、幹から緑は生まれない。ですが、切り倒されると、このように緑が芽生えてくる。本当に不思議ですよね」

その言葉を聞いて、急に今まではただの切り株だったが、生命の象徴のように感じた。

『インベスターZ』で、面白くない映画の途中で、映

死について語れているか。ヤンデルさんとの往復ブログ

病理医ヤンデルさんから、僕の有料購読者専用の質問コーナーに下記のようなお便りがきた。

医療関係者がしょっちゅう話題にしている、「『適切な医療』をおおくの人々に届けようという試み」が頭打ちになっているのではないか、という恐怖があります。

商業的にうまく回っている非医療のコンテンツに比べ、医療従事者の発信するコンテンツは、少ないパイの中でほそぼそと消費され、バズることはまずありません。

「情報を