第二章 自由度は抽象度

僕たちは生きている中で自分の言葉が相手に通じない経験をたくさんする。それはそこに「ズレ」があるからだ。しかし、ズレに気づきながらも、それを深堀りすることはほとんどない。僕はそのズレは、世の中をみる解像度が違うことで生じると思っていた。でもそうではなかった。

細谷さんの『具体と抽象』を読んで、通じなさを生むのは、解像度ではなく抽象度だと気づいた。

今回、細谷さんと対談を通して「ズレ」についての深堀りを沢山した。

その内容が『言葉のズレと共感幻想』という本になって年内に出版される。

僕のブログでも1章ずつ先出し公開していくことにした。

一般論と例外

佐渡島 ぼくが最初に読んだ細谷さんの本は『具体と抽象』なんですが、まさにあれも、嚙み合わない会話を「具体と抽象」という視点で説明したものですね。

細谷 そうです。会話というものは現象やモノを切り取る行為なんですが、人は自分が「切り取っている」ということには気づいていません。自分が見ている範囲は実際よりもとても狭い世界なんだけど、それが世界のすべてだと思っているわけです。会話をしている者同士、お互いに「切り取っている自覚がない」ということが、コミュニケーションが噛み合わない根本的な要因で、それには大きく二つの側面があります。

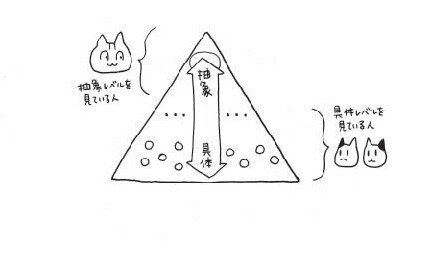

この図は抽象と具体の関係を三角形で示したものです。縦の軸は抽象度を表していて上に行くほど抽象度が高くなっていて、横の軸は情報や知識など情報量を表しています。つまり上に行くと一般論、下に行くと「例外的」な話がいくつも出てきます(図6)。

《■図6、具体と抽象の模式図=三角形》

ここから先は

¥ 200

購入&サポート、いつもありがとうございます!すごく嬉しいです。 サポートいただいた分を使って、僕も他の人のよかった記事にどんどんサポート返しをしています!